向他人优点学习本是一件好事,为何在“邯郸学步”故事中却成为了他人笑柄呢?让我们走进今天的成语故事中了解其中奥秘。

成语故事详解

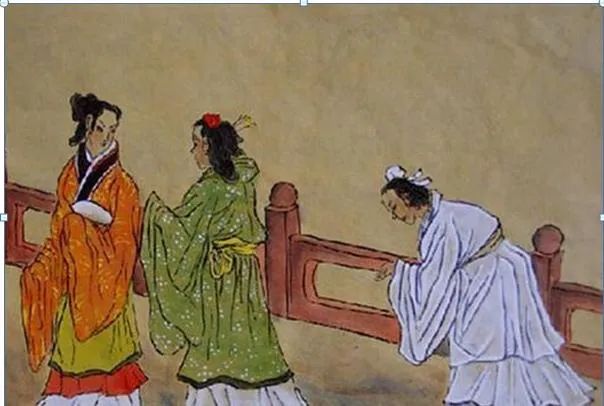

战国时期,赵国邯郸人的行走姿势很优美。燕国有个热爱行走的少年听闻,决定去赵国学习。

他走到邯郸,立刻开始学起来。只见他跟着这个路人学习一阵,又跑到另一个路人身边观察,好不热闹。

可是不论少年怎么学习,他的行走姿势始终不像邯郸人的姿势。想了许久,少年终于找到了解决办法。“一定是我自身行走的方式与赵国的姿势差距太大,只要我把自身的走路方式忘记就可以学会了!”

就这样学了三个月,每天刻苦练习,可始终没有学会邯郸人的走路姿势,反倒把自己原来的走路姿势也忘了。最后,少年都不知道该怎么走路了,只好爬着回到燕国。

故事寓意

燕国人努力向别人学习,应该肯定,但是他依样画葫芦的生搬硬套并不可取,不但没学到别人的精髓,反而连自己原有的也丢了。

学习不是不能模仿,但必须先细心观察别人的优点,研究邯郸人之所以能够走得优雅的关键之处,除了步法外,那种优雅是否和他们的神态、心境,甚至文化有关?再从自己的实际状况来检视,要将步伐调整成邯郸人的样子,需要做出哪些改变?这样才能取人之长,补己之短。如果像燕国人那样盲目,一味崇拜别人,结果必然是功夫没学成,不切实际,自己的长处也丢光了。

不过若从“刻苦学习”的角度来看,燕国人的精神应该受到肯定,虽然他的学习方式不对,但是至少“肯学”,比起很多不肯学习、任由自己安于现状的人,燕国人更有改变的勇气。如果有朝一日他领悟诀窍,要优雅地走路便指日可待。

故事原文

子往呼!且子独不闻夫寿陵余子之学行于邯郸与?未得国能,又失其故行矣,直匍匐而归耳。今子不去,将忘子之故,失子之业。(《庄子·秋水》)