一年十二次月圆,

但是叫中秋的月圆,

一年只有一次。

从古至今,每逢中秋,必会触动无数文人墨客的无限思绪。他们以中秋为话,创作的作品不胜枚举,笔下的中秋节也各有滋味。

清辉落庭院,鸿雁传相思。无论是花好月圆的动人之景,亦或是心心念念的团聚之愿,都会化成文人墨客笔下真挚的文字,留在记忆里,融进历史里,于是有了浩瀚的中秋诗文。

当我们再次品味中秋,享受到的就是一场色香味俱全的文化盛宴。

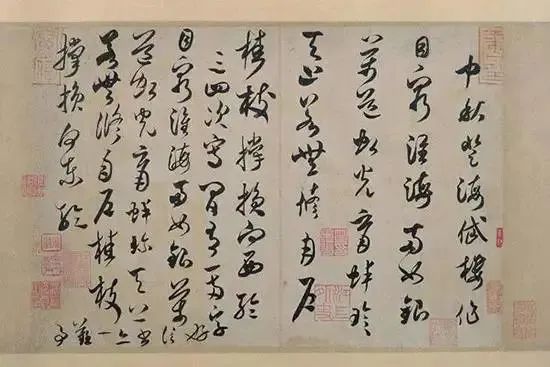

米芾

《中秋登海岱楼作诗帖》

米芾在江苏担任涟水军使期间,最喜欢登临游览江苏涟水海岱楼。某一年中秋节,米芾又上了海岱楼,抬头望明月,低头瞰淮海,想想自己坎坷的仕途之路,感慨万千,不由得诗兴大发,作诗云:“目穷淮海两如银,万道虹光育蚌珍。天上若无修月户,桂枝撑损向西轮。”

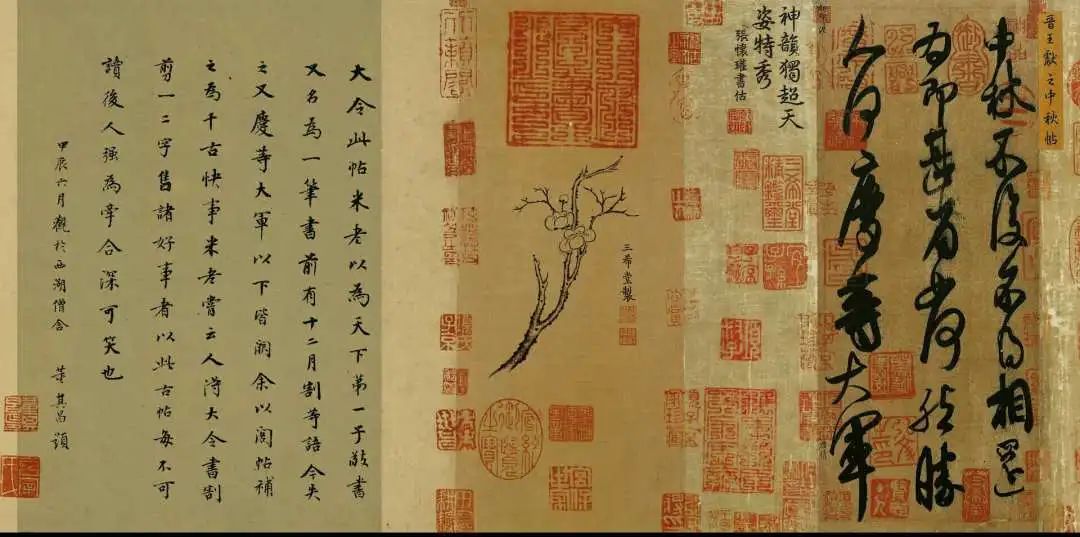

王献之《中秋帖》

《中秋帖》与王羲之的《快雪时晴帖》、王珣的《伯远帖》合称“三希”。《中秋帖》原为五行三十二字,后被割去二行,现仅存三行二十二字。释文曰:中秋不复不得相还为即甚省如何然胜人何庆等大军。无款署,有明董其昌、项元汴,乾隆等人的鉴藏印跋。此帖因卷首有“中秋”二字而得名,是新中国成立后最早最重要的回归文物。

苏轼

《水调歌头·明月几时有》

“丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。”

这一年的中秋节,苏轼非常高兴,喝醉后思念起身处异乡的胞弟苏辙。苏轼以月起兴,表达了对亲人的思念和美好祝愿,也表达了在仕途失意时旷达超脱的胸怀和乐观的精神。

老舍《四世同堂》

“中秋前后是北平最美丽的时候。天气正好不冷不热,昼夜的长短也划分得平匀,没有冬季从蒙古吹来的黄风,也没有伏天里挟着冰雹的暴雨……那文化过熟的北平人,从一入八月就准备给亲友们送节礼了。街上的铺店用各式的酒瓶,各种馅子的月饼,把自己打扮得像鲜艳的新娘子;就是那不卖礼品的铺户也要凑个热闹,挂起秋节大减价的绸条,迎接北平之秋。”

老舍说,“北平之秋就是人间的天堂,也许比天堂更繁荣一点呢!”老舍笔下的中秋,节俗浓厚,别具风味。

徐志摩

《印度洋上的秋思》

“北天云幕豁处,一颗鲜翠的明星,喜滋滋地先来问探消息,像新嫁媳的侍婢,也穿扮得遍体光艳。但新娘依然姗姗未出。我小的时候,每于中秋夜,呆坐在楼窗外等看‘月华’。若然天上有云雾缭绕,我就替‘亮晶晶的月亮’担扰。若然见了鱼鳞似的云彩,我的小心就欣欣怡悦,默祷着月儿快些开花。”

这篇如诗如歌的《印度洋上的秋思》,字字句句、一点一滴浸润着诗人著称于世的万千柔情及其脆弱轻灵的气质。在对这样一些或近或遥、具有疼痛感的意象的把握里,诗人纤细的感触或游移流连,或喟叹沉吟,丝丝缕缕总关一个“情”字。

《我们的节日——中秋》

本书以介绍中秋节的各种知识、神话、传说、风俗、饮食、诗文为主,间以各种精美图片,普及与传播中秋节文化。

《中秋与赏月》

本书的特点是全景展现,纵横捭阖,内容采取讲故事的方式进行叙述,语言通俗,明白晓畅,图文并茂,形象直观,古风古韵,格调高雅。具有很强的可读性、欣赏性、知识性和延伸性,能够让广大读者全面触摸和感受中国文化的丰富内涵,增强中华儿女民族自尊心和文化自豪感,并能很好继承和弘扬中国文化,创造未来中国特色的先进民族文化。

《四世同堂》

《四世同堂》是中国作家老舍创作的一部百万字的小说。作品以抗战时期的北平沦陷区为背景,描写了北京城内“小羊圈”胡同里以祁家祖孙四代为中心的十几户人家、一百多人的心理和遭遇,再现了在日本侵略者的残暴统治下,北平人民由惶惑苦闷、忍辱偷生到逐渐觉醒、反抗的过程,歌颂了他们可贵的民族气节以及中华民族坚强不屈的斗争意志和抗战决心。

《走近苏东坡》

茅盾文学奖得主李国文深入剖析苏东坡的精神世界,一个鲜活的苏东坡跃然纸上。作者围绕苏东坡的性格、命运以及他在文学上的成就,深入到苏东坡的精神世界,用洗练的文字,多角度地、十分睿智地为我们描叙了一个鲜活的苏东坡。

阅读方法:阅读以上书目,请登录“广阳区公共图书馆”微信公众号,依次点击“电子资源”—“书香广阳”,在跳转后的页面右上角搜索书名即可阅读。首次登录点击“试看”,输入手机号和验证码后可全文阅读。