红色故事绘——每日荐读(9.2—9.8)

红色故事绘——每日荐读

以史为镜、以史明志、知史爱党、知史爱国。

学好“四史”,永葆初心、永担使命。

★

新中国75年之科技强国专题

★

9.2(周一)

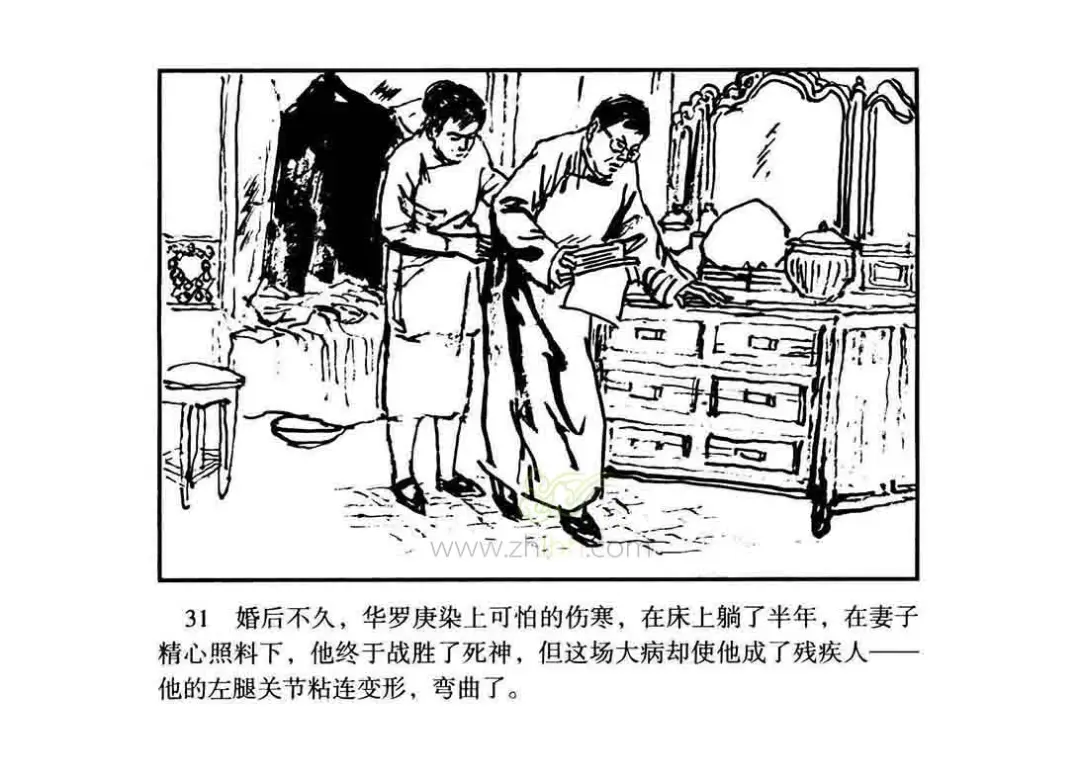

华罗庚(1910—1985),江苏金坛人,著名数学家,在解析数论、典型群、矩阵几何学等方面有深刻的研究和开创性的贡献。自1950年回到祖国后,华罗庚一直有个心愿:加入中国共产党。1963年、1964年、1967年,华罗庚曾多次提出入党申请。1978年3月,华罗庚被任命为中国科学院副院长,入党愿望再次萌发。1979年6月13日,华罗庚终于被吸收加入中国共产党。

连环画《数学伟人华罗庚》根据华罗庚的生平事迹改编而成,记录了他为国家富强、民族振兴、科学探索所做出的杰出贡献。

识别二维码即可阅读

9.3(周二)

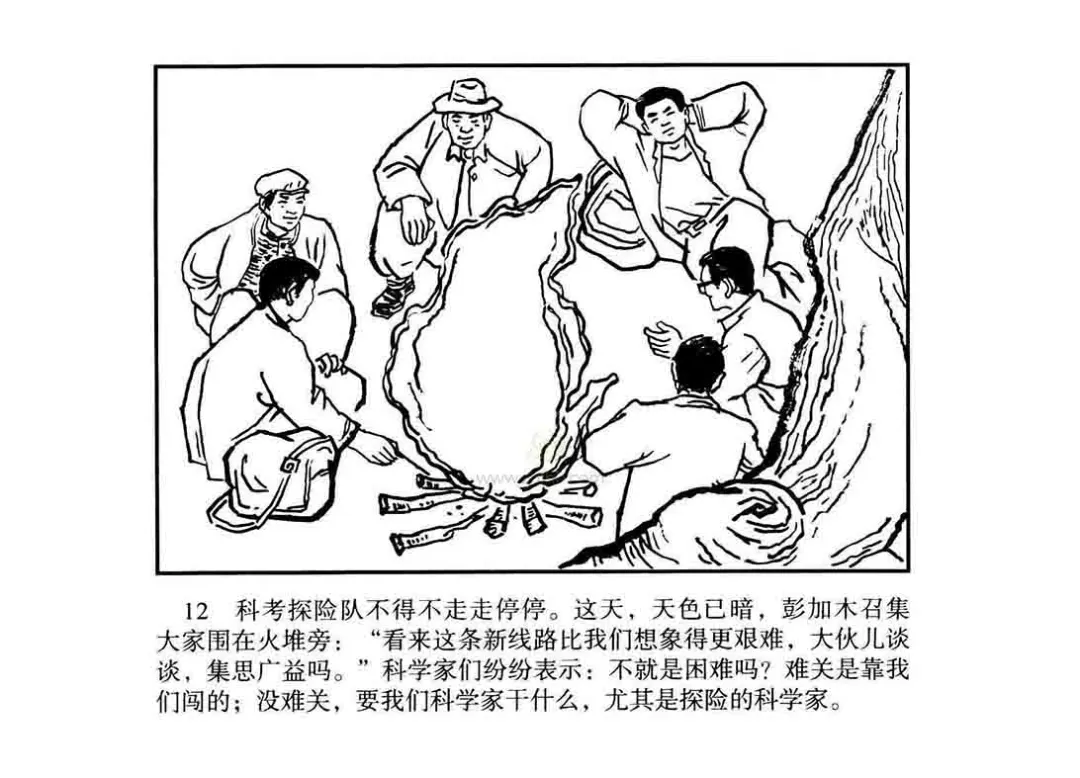

彭加木(1925—1980),原名彭加睦,广东番禺人。新中国成立后,他怀着一腔热血到中国科学院上海生物化学研究所工作。1956年,31岁的彭加木主动放弃出国机会,请求赴新疆考察。在此后的20多年中,彭加木先后15次前往新疆进行科学考察,更三次进入新疆南部的无人区——罗布泊。1980年,彭加木又一次带领科学考察队进入罗布泊腹地,后不幸失踪。

连环画《罗布泊之魂彭加木》讲述了彭加木的众多生平事迹,歌颂了他从荒野中踏出道路的勇气与精神。

识别二维码即可阅读

9.4(周三)

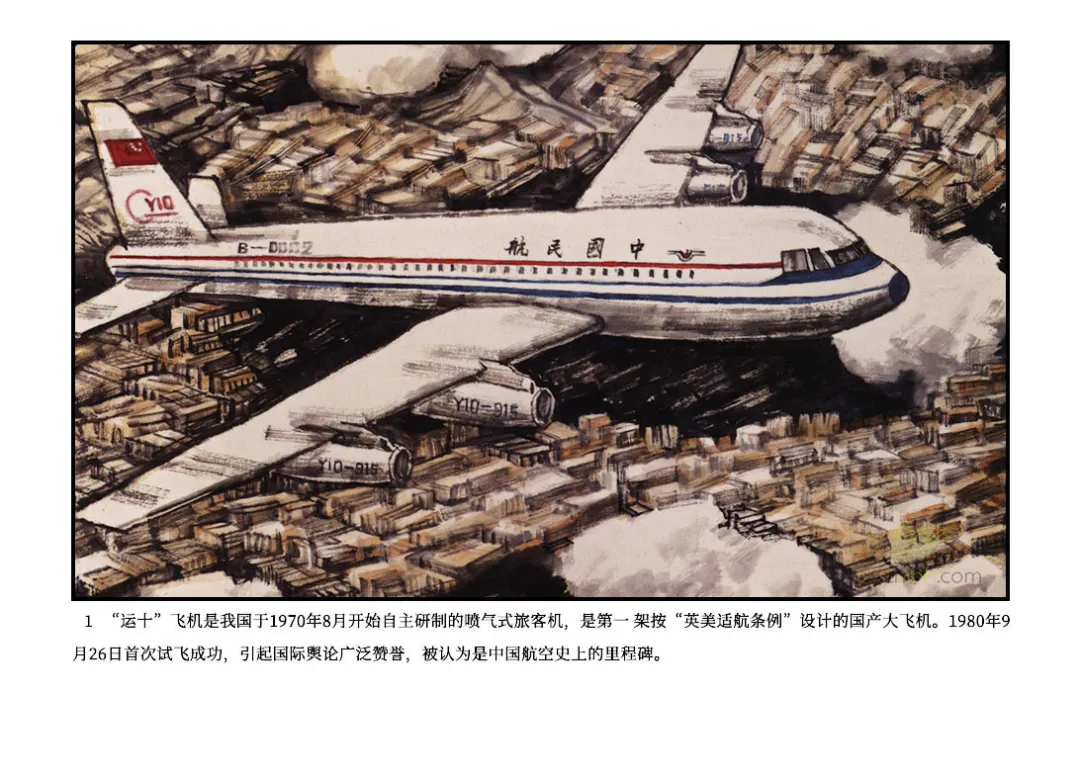

马凤山(1929—1990),出生于江苏无锡,是新中国培养的第一代飞机总设计师。马凤山热爱航空事业,矢志航空报国,为发展中国军民用飞机特别是大型民用飞机呕心沥血、无私奉献,建立了不朽功绩。1980年9月26日,首架国产大飞机“运十”试飞成功,马凤山就是“运十”的总设计师。2019年9月25日,马凤山被追授“最美奋斗者”荣誉称号。

连环画《腾飞吧,中国大飞机 首架国产大飞机总设计师马凤山》回顾了我国首架囯产大飞机“运十”总设计师马凤山的工作生涯及生活经历,同时展现了我国航空航天事业从萌芽到发展,从试飞到腾飞的伟大历程。

识别二维码即可阅读

9.5(周四)

蒋筑英(1939—1982),浙江杭州人,中国科学院长春光学精密机械研究所副研究员。1962年,蒋筑英从北京大学物理系毕业,随后考取了著名光学专家王大珩的研究生。1965年,蒋筑英带领研究小组建立了我国第一台光学传递函数测量装置。20世纪70年代,蒋筑英与导师王大珩一起攻关,攻破了彩色复原质量问题,使人们得以看到图像清晰、色彩逼真的彩色电视。1982年,蒋筑英由于工作劳累,致使病情恶化,不幸逝世,时年43岁。

连环画《知识分子优秀代表蒋筑英》讲述了蒋筑英的生平事迹,歌颂了他在科学研究中勇于探索、刻苦钻研、任劳任怨的进取精神和淡泊、坦荡的高尚人格。

识别二维码即可阅读

9.6(周五)

钱伟长(1913—2010),出生于江苏无锡,物理学家、应用数学家、教育家,中国科学院院士。钱伟长既是一位勤奋工作的科学家,也是一位教育家。1983年1月19日,钱伟长奉调就任上海工业大学校长,随即果断提出拆掉“四堵墙”的办学宗旨:一是学校与社会之间的墙;二是校内各学科之间的墙;三是教学和科研之间的墙;四是教与学之间的墙。1992年,率先推行学分制。1994年,该校进行合并,成立上海大学,钱伟长继续担任校长。在他的不懈努力下,上海大学成为华东地区规模最大、学科齐全、特色鲜明的综合性大学。

连环画《钱伟长》讲述了钱伟长的传奇一生,歌颂了钱伟长矢志爱国、情系人民的崇高品德和博学善思、勇于创新的科学精神。

识别二维码即可阅读

9.7(周六)

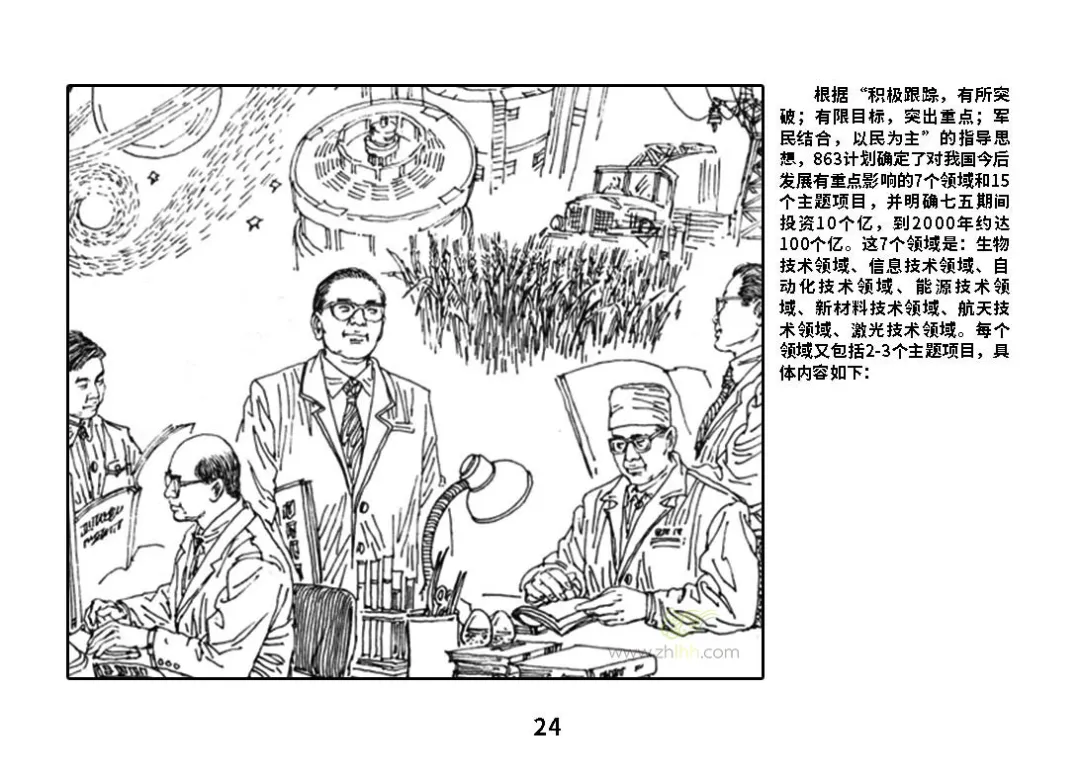

1986年3月,面对世界高技术蓬勃发展、国际竞争日趋激烈的严峻挑战,王大珩、王淦昌、杨嘉墀和陈芳允四位科学家提交了《关于跟踪研究外国战略性高技术发展的建议》。对此,党和国家高度重视,迅速批示。1986年3月26日,我国正式提出高技术研究发展计划,简称“863计划”。这是科学家的战略眼光与政治家的高瞻远瞩相结合的产物,是我国发展高科技的战略需求。“863计划”实施的30年间,各领域都取得了优异的成果,有力地推动了我国科技水平实现快速的跨越式发展。

连环画《863计划》回顾了该计划的诞生、发展和产生的重大影响。

识别二维码即可阅读

9.8(周日)

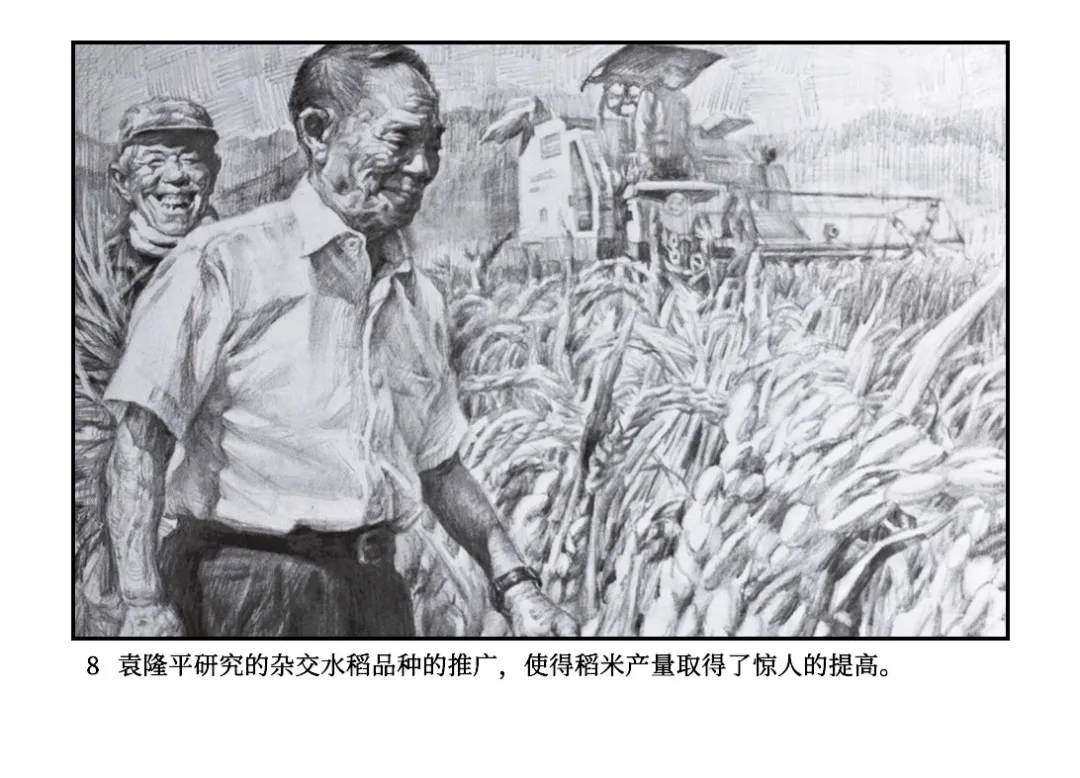

袁隆平(1930—2021),江西德安人,农业科学家,中国工程院院士,中国研究与发展杂交水稻的开创者。毕生从事杂交水稻研究,提出杂交水稻育种战略设想、超级杂交稻育种技术路线,为中国乃至全世界解决粮食短缺问题做出了重要贡献。1987年11月3日,联合国教科文组织在巴黎总部向袁隆平颁发了1987年科学奖,以表彰他在培育高产杂交水稻方面取得的卓越成果。

连环画《一碗饭》生动讲述了“杂交水稻之父”袁隆平对旧社会农民忍饥挨饿感同身受,下定决心攻克超级稻技术及其过程中的艰辛和曲折,展现了袁隆平胸怀人民、热爱祖国,为解决中国与世界的粮食问题而献身科学的奉献精神、拼搏精神。

识别二维码即可阅读

关注广图,爱上悦读

关注广阳区图书馆网站

http://gytsg.org.cn/

获取更多精彩内容

咨询电话0316-2630523