【荐语】

中国不只有“四大发明”。

【音频简介】

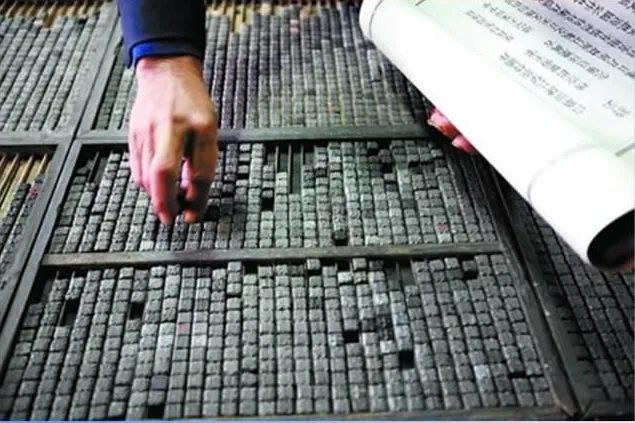

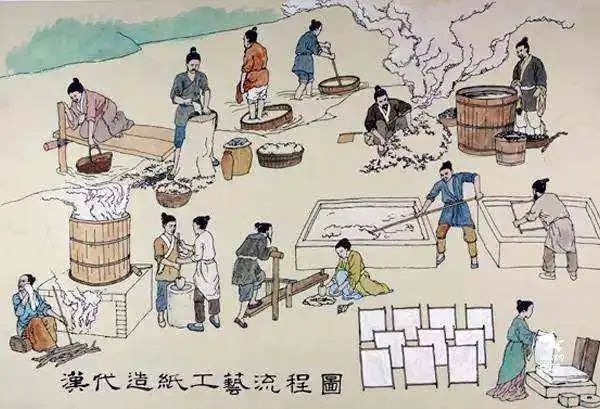

我们都非常熟悉“四大发明”——印刷术、造纸术、指南针还有火药。

然而,评选出“四大发明”的,却是西方人。

同时,这个说法也给我们造成了误会,以为中国最重要的发明,只有这四项。

其实,如果从我们的历史进程看,四大发明只是众多发明中的小部分。

通过《中国三十大发明》,我们可以看到一幅完整的中国科技发展图卷,认识 那些跟四大发明比肩的技术。

【你将听到】

1.是什么发明,书写了我们祖先的进化史?

2.是什么发明,让中国菜成了世界最有影响力的菜系之一?

3.哪一项发明不仅影响了中国,还征服了全世界?

4.哪一项发明深刻地影响了航海史,却鲜为人知?

【书籍信息】

书名:《中国三十大发明》

作者:「中」华觉明,冯立昇

中国的“四大发明”,我想大伙儿都知道——印刷术、造纸术、指南针还有火药。

可是,你们有没有过疑问,这四大发明,是怎么评出来的呢?

其实,这四大发明,不是咱们中国人自个儿评的,是人家外国人给评的。

从17世纪开始,西方的学者就开始总结,有哪些科学技术改变了他们的社会。

在众多著作中,他们都不约而同地提到了火药、指南针和印刷术这三项技术。

上世纪40年代,在一个重要的国际会议上,英国科学史学家李约瑟又在那三项技术之外,增加了一个造纸术。

他说,如果没有中国的这四项发明,欧洲封建主义的消失,就是一件难以想象的事。

李约瑟这个说法一经提出,一下子轰动了整个中国,还引起了全世界的关注。

于是,“中国四大发明”这个说法,就这么一直传播了下去。

你可能已经发现,原来这四大发明的提出,是西方人从他们的角度来评判的。也就是说,对他们有用的发明,就是大发明了。

那么,如果从我们中国的历史进程来考虑,除了这四大发明之外,还有哪些具有重大意义的发明呢?

今天要聊的这本书——《中国三十大发明》,就是来回答这个问题的。

光看书名大家也知道了,原来,中国的重大发明有三十项那么多。那么,究竟是哪三十项呢?

要一项一项地数,咱们时间有限,肯定数不过来。所以,今天我们在这儿,就给你分享其中的四项。

这四项发明可能被大多数人忽略,可是,它们却深刻地影响了我们历史的进程。

接下来,我们一起来了解了解它们。

所谓民以食为天,我们要聊的第一个发明,就跟吃有关。这个发明就是:种植小米。

别看小米这么普通,它可是帮助我们的祖先,书写了一部波澜壮阔的进化史。

一万多年前,当我们的祖先还是原始人的时候,他们要填饱肚子,维持生存,只能去找野果子、树叶树皮吃,或者到地里挖植物的根茎,要不就是集体去打猎。

他们的生存,完全依赖着大自然,吃了上顿,就不知道有没有下顿,朝不保夕的,生存十分艰难。

后来,他们发现自己住的地方有了一些变化。好久之前要翻几座山才能找到的植物,现在到自个儿家附近转一圈,诶,就能找到了!

他们在兴高采烈之余,开始寻找这其中的原因。终于,他们知道了,那是采集回来的种子掉到地上,长成了植物。

于是,他们学会了把野生的种子撒在地上,种植自己的粮食。

虽然祖先们已经不用攀山涉水、冒着危险去找食物了,但是,靠播种种粮也不容易。

有很多种子,撒下去之后发不了芽,还有些发了芽的,没过多久就打蔫,怎么都长不大。

但是他们发现,有一种植物却长得很好。

有时遇上好几天干旱,其他植物干枯了,它还能生机勃勃。其他植物的叶子老被虫子吃,在这种植物身上,却很少找到害虫。

更让人们高兴的是,这种植物成熟了以后,一颗植株上的籽粒非常多,产量特别高。

这些籽粒能够填饱肚子,味道还不错。还有,把它们采摘下来放在家里,也不容易坏!

于是,大伙儿纷纷决定,要重点培养这种植物。

说到这儿,你们应该猜到了,这种强悍的植物,就是小米。不过,那个时候,小米不叫小米,祖先们给它起了一个名字,叫“粟”。

古人们通过粟的种植,不但解决了吃饭问题,让世世代代得以繁衍。同时,在种植的过程中,还发展出了一整套栽培耕作技术。

这些技术,是农业文明的珍宝。

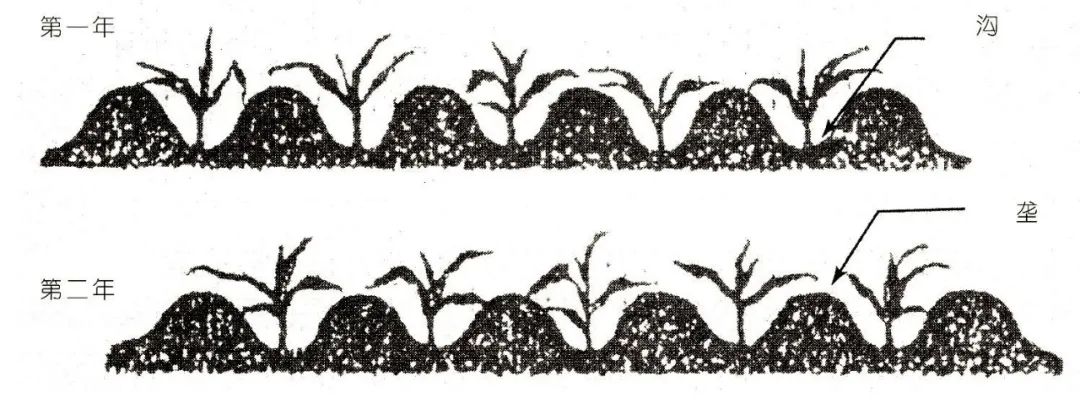

比如,“代田法”就是这么诞生的。

在汉朝的时候,人们为了保证粟的收成,他们就在地里,每隔一段距离挖一道沟,然后,把挖沟掏出来的泥土堆在沟的旁边,形成一道像小围墙一样的土埂。

这样,整块地就变成了一条沟、一道土埂相间隔的格局。

这样做有什么好处呢?

播种的时候,人们把种子播撒到沟里,种子长成幼苗后,旁边的小围墙便发挥保护的作用,抵挡住吹过来的大风,不让幼苗被轻易刮倒。

同时,凹下去的土沟也有它的功能。

在浇水之后,土沟可以保持水分,让幼苗不容易缺水,这样,幼苗不但能长得更好,也省得人们来来回回地浇灌,节约了不少人力。

等到了夏天,禾苗长高了,人们又把旁边的小围墙打掉,将土堆到沟里,埋着禾苗的根,帮助它长得更好。

到了第二年要再次播种,大家就会将原来挖沟的地方,改为土埂围墙,把原来的围墙又挖成沟,让土地可以轮番耕作,得到休整。

种植粟的影响不仅仅在耕作技术上,还体现在我们的文化上。

现在,我们所说的“一年”,是指地球绕太阳一圈的时间。可是,古人不知道这些天文知识,他们如何计算时间呢?

他们就把粟的成熟,作为计算时间的标准。在甲骨文里,“年”字表示人扛着收获的禾谷,所以,“年”字的最初意思,是表达粟收成了。

因为粟是一年一熟的,所以,每当小米收获,就表示又过了一年。

还有,我们有些典故也跟小米有关。

从周朝开始一直到宋朝,粟都是人们的主食。古人十分重视自己的饭碗,他们觉得应该饮水思源,自己能吃上粟,就要感谢能长出粟的植物。

感谢的方式,就是把这种植物奉为神明,对它进行祭拜。

他们把这个植物叫做“稷”,跟“江山社稷”的“稷”是同一个字。于是,每个朝代都有了祭祀“稷神”的习俗。

同时,他们还祭拜另一位神明叫“社神”,渐渐地,人们就把“社稷”当成了国家的象征。“江山社稷”这个词,就是从这儿衍生而来的。

经过考古学家考证,我们中国,是世界上最早种植粟的地区之一。

粟在中国被栽培之后,不仅传到了东亚、东南亚和朝鲜,还继续远行,走到了印度半岛、亚欧大草原,一直到达了东欧和中欧。

播种下一颗小小的粮食,却带来了这么深刻和广泛的影响,小米的种植,是实至名归的中国重大发明。

好了,我们已经知道,祖先们是通过种植粟,开始了自主生产食物的历史。

现在,食物已经有了,我们也就不禁好奇地要问:他们又是用什么方法烹制这些食物的呢?

这正是我们接下来要聊的,中国的另一个重大发明:中式烹饪。

历史学家认为,世界上最有影响力的四大烹饪方式,一个是法国菜,一个是土耳其的清真菜,第三个是地中海美食,最后一个,就是咱们的中国菜。

和其他三个菜系比起来,中国菜有着很多独特之处。

比如,“炒”这个方法,西餐里是没有的,他们更多的是煎和烤。而在我国,早在魏晋时期,就有记载炒鸡蛋和炒鸭肉的做法。

到了宋代,炒菜更是大量出现,不但炒菜的种类多,炒的方法也多种多样,跟我们今天的炒菜十分接近。

那么,炒的优点在哪里呢?我们先看看炒菜的做法:

先用旺火将锅烧至极热,加入少许油,然后,把切成片状、丝状的食材,放到锅中,用锅铲快速翻动。

接着,加入调味料、勾芡,翻炒一下,然后上锅。

用这个方法做出来的菜,香味四溢是不在话下的。关键是,用旺火热油,快速地把菜炒熟,如果是肉类,会口感软嫩;如果炒的是蔬菜,则爽脆清香。

而炒菜时勾上的芡汁,又像食材的保护膜,把水分和营养成分都保留了下来。

所以,炒的烹饪方法,不但让菜肴美味,口感好,还保持了食物的营养。这是中式烹饪的独到之处。

不过,光有炒菜的方法是不够的,菜肴要好吃,还要注重味道。

先秦时期,人们对菜肴味道的加工比较简单,要么,是什么调味品都不放,只吃食物的原味,要么,就进行三种味道的组合,那就是咸味、酸味和甜味。

咸味是从盐那儿来的,酸味则是从梅子上来,而甜味呢,是从甘蔗汁里来的。

到了汉代以后,调味技术才迅速发展,有了甘、酸、苦、辛、咸五种味道。除此之外,人们还制作出各种酱料,作为调味的增色。

要说在味道的发现之旅上,中国人最重大的发现,应该是“鲜味”。

魏晋时期的《齐民要术》,就记载了给食物提鲜的方法。

操作比较简单,就是把牛骨和羊骨敲碎,放到锅里煮,这熬出来的清汤,就可以作为汤底,做菜的时候加入一点,鲜味就出来了。

这跟我们今天的高汤十分相似。

到了清代,熬制高汤的方法遍地开花,不但有牛骨和羊骨汤,还有蘑菇汁、笋汁和虾汁。

熬制方法也越来越复杂,比如,有一个配方,是用猪骨、鸡肉、火腿、干贝一起熬制,再用布把汤过滤,之后加入鸡肉,烹煮成菜肴。

清代的李渔在这方面就很有心得。

他总结说,在做菜的时候,想要提鲜味,就要加入笋。而放笋是有方法的,需要把它捣烂,只用它的汁,渣滓要丢弃。

这样,菜肴的味道就具备了鲜味,但是,吃的人又不知道,这鲜味是从哪儿来的。

这个烹饪方法,也真是够讲究的了。

中式烹饪还有一个特色,就是遵循“药食同源”的道理,制作药膳。

药膳的历史十分悠久。相传,在商朝,就有地方官员用橘皮、生姜熬成汤,给百姓治病。

到了周朝,还设立“食医”这样的官职,专门负责药膳的制作。

到了隋唐,用药膳治病更是得到了进一步发展。

当时,名医孙思邈就提出,给人治病,应该找出疾病的根源,先用食疗来治疗,如果食疗没有效果,再用药。

同样在隋唐,还出了一本代表性的药膳著作《食医心鉴》。

这本书收录了三百多个食疗方子,还分了内科、妇产科、小儿科,每个方子,都注明了用量、烹调方法和疗效。

还有,我们熟悉的李时珍,在他的《本草纲目》里也收录了很多药膳,其中,光是药膳粥就有五十多种。

后人更是把药膳粥发扬光大,在清代的时候,编成了一本《粥谱》,记录了两百多道粥的制作方法。

不少古代的药膳,到今天还在流传。

比如,我们的家常菜苦瓜炒鸡蛋,就是一道清热解毒的药膳,很多爱美人士喜欢吃的银耳羹,则是润肺生津的佳品。

还有,天麻鱼头汤,对治疗头晕有帮助。三七炖鸡,则可以补气血。

另外,如果感冒初起,可以用糯米、姜、葱和醋煮一碗“神仙粥”。

如果想健胃养脾呢,就用山药、莲子、芡实、茯苓和糯米磨成粉,一起蒸熟,做成“八珍糕”。

不得不说,药膳饮食,早已经渗透进我们的生活了。

中式烹饪有着独特的魅力,同样,下面要介绍的这个发明,也毫不逊色,并且,它还征服了全世界。

这个发明,就是茶的栽培和制作。

关于中国人喝茶,有一个这样的传说:

神农氏因为冒险尝百草,中了七十多种毒,晕倒在了一棵老树下。正在这时,有风吹来,树上的叶子飘落,正好落在了神农氏的嘴上。

神农氏在迷糊之间,把叶子吃到了嘴里。开始,他感觉苦涩,但是,马上就有一阵芬芳、清爽从舌尖冒出来,过了一会儿,还有一点甘甜的回味。

多亏这片叶子,没过多久,神农氏就清醒了过来,身体的毒素也被全部化解。

而这片救了神农氏性命的树叶,就是茶。

虽然这只是一个神话传说,但它也跟一个事实吻合,那就是,人们在最初接触茶的时候,的确是把它当作药物来吃的。

以前,古人经常在山野里活动,他们中毒之后,没有什么特效药,于是,就把茶叶放在嘴里嚼,认为茶叶的味道,可以化解中毒后的痛苦。

久而久之,咀嚼茶叶就演变成了一种饮食嗜好。

不过,直接吃新鲜的茶叶,口感是不怎么好的,人们发现,如果用水把茶叶煮熟后,连汤带叶子一起喝,味道就变好了。

于是,茶就变成了一种羹汤。

在三国时期,人们习惯把茶叶捣碎,放到锅里煮,而且,光是加水还不够,他们还加入盐、姜、葱、蒜这些佐料,用来增加茶的风味。

慢慢地,茶就演变成了菜肴。

今天生活在云南的傣族、哈尼族,他们流行的“竹筒茶”,也属于用茶制作的菜肴。

竹筒茶是这样做的:把新鲜的茶叶,放到锅里蒸煮,等茶叶变软后,装入到竹筒里压紧,滤出茶汁。然后,封住竹筒的口,让茶叶在里面慢慢发酵。

两三个月后,发酵完成,人们就把竹筒劈开,取出茶叶,用水煮熟,放到瓦罐中,加入香油拌匀,茶叶连同汤汁一起吃掉。

茶的是吃法越来越多了,可是,茶叶的保存成了一个难题。

以前,人们习惯吃新鲜的茶叶,但是他们发现,茶叶摘下来没几天就会腐烂。

于是,他们想到了一个办法:将新鲜摘下的茶叶,用木棒捣碎,压成一个饼的形状。接着,把这个茶饼拿到火上烘烤,直到变干。

不喝茶的时候,把茶饼放到容器里保存,等要喝茶的时候呢,就把茶饼拿出来,掰下一块儿捣碎,然后放入壶中,加水一起煮。

这个喝茶的方式,跟我们现在的很接近。

喝茶和储存的问题解决了,茶慢慢变得越来越普及。

到了唐朝,茶已经成为人们生活中的重要角色。俗话说,开门七件事,柴米油盐酱醋茶。家里来了客人,人们用茶来招待,成了一种社交礼仪。

宋朝的人们,更是还刮起了“斗茶”之风。

不少文人雅士,喜欢聚到茶叶店或者庭院里,带上自己珍藏的好茶,轮流烹煮,相互品尝,看看谁家的茶叶好,谁的茶艺高。

当然,茶带来的影响,还不仅仅限于中国。

日本有两位高僧,最澄禅师和空海和尚,在唐朝时来到中国,他们在回去的行李中,带去了好多茶籽。

他们把茶籽带回日本种植,并且向当地人传授了制茶技术。由此开始,日本发展起了自己的茶艺,形成独特的日本茶道。

茶叶传到西方,更是掀起了一阵风潮。

欧洲贵族对中国的茶十分追捧,尤其是红茶,茶汤像红宝石,香味醇厚,在贵族的宴会上,他们都把红茶作为招待客人的上品。

因为喝茶,欧洲人从茶具到喝茶礼仪,也形成了一套自己的特色文化。

到现在为止,我们已经聊了三项发明,这三项发明虽然古老,但是,直到今天,它们仍焕发着耀眼的生命力。

下面要介绍的这项发明,跟前面的有点儿不一样。这项技术在今天并不常见,已经成为了急需保护的非物质文化遗产,我们有必要认识认识它。

这项发明就是:水密舱壁。

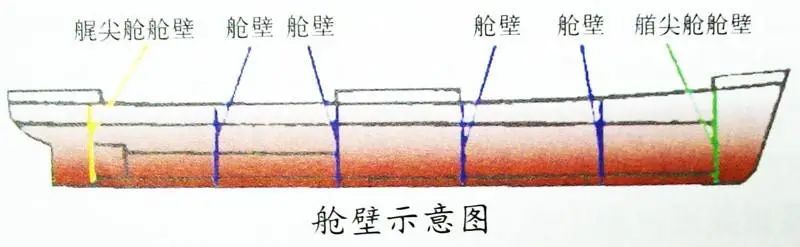

我们先来了解一下,“舱壁”是什么意思。

一艘大型船只甲板下面的空间,叫做船舱,它因为空间大,通常被用来做仓库或者房间。而舱壁,就是船舱里把房间隔开的墙壁。

怎么在船舱里分隔空间,是一项关键的技术。因为这不仅涉及空间的利用,更是关系到船只的安全。

咱们知道,古代的船都是木船,人们航行时最怕遇到的,就是船舱进水。

试想想,在茫茫大海中,如果船舱进水了,没有救援,就只能活生生地跟着船一起沉入海中,你说,这可怕不可怕?

于是,古人就想到了,用木板把船舱分成几个部分,每个部分完全隔离,这样,一旦其中一个船舱进水,水也不会流到其它空间里,船就能继续航行了。

这个技术,就叫做水密舱壁。

他们是怎么想到这个方法的呢?有学者认为,这是人们在观察竹子的时候,受到了启发。

劈开竹子,我们可以看到,竹子的每一节竹竿,都有隔膜。

隔膜把竹子分割成了好多个竹筒,这些竹筒之间,又密不透水,这样的结构,正好可以用在船舱上。

可见,古人是十分善于从大自然中获取智慧的。

早在晋代的时候,中国就建造了带有水密舱壁的船。到了宋代,水密舱壁的技术已经发展得比较成熟了。

那个时候的船,在舱壁的最低点,还会多出一个小圆孔。这个小圆孔的作用是什么呢?

它叫流水孔,平常,人们用小木塞把流水孔堵住,当船只卸货后,船员们洗刷船只时,就拔掉木塞,让船里的污水排出来。

这个水密舱壁技术,中国人用了上千年之后,才被18世纪的欧洲人知道。

当时,英国的海军工程师,塞缪尔·本瑟姆爵士,受英国海军大臣之命,设计一系列新式的航海轮船。

在设计船舱结构的时候,他就借鉴了咱们的水密舱壁技术,用来防止船只沉没。

后来,水密舱壁的技术在国际上受到了很高的重视。

大伙儿都知道《泰坦尼克号》这部电影,男女主角所搭乘的豪华轮船,撞上了冰山,船进了水,没过多久,整艘轮船就全部沉没了。

这部电影是根据真实事件改编的,泰坦尼克号沉没确有其事。这个灾难,造成一千多人死于非命,震惊了全世界的航运界。

灾难发生之后,世界主要的航海国家代表,都聚集到了英国伦敦,开会商讨船舶航行的安全问题。

其中,这个会议提到一个要求,就是需要在船舱里,增加水密舱壁的数量。

遗憾的是,今天我们的木船越来越少了,大型的船只,用的都是现代新型材料。水密舱壁技术已淡出历史舞台。

但是,它的智慧和贡献,应当被我们记住。

《中国三十大发明》这本书,不仅只关注过去,还面向未来。它除了介绍来自古代的发明,还列举了青蒿素、杂交水稻这类出现在当代的技术。

翻开这本书,我们看到的是一幅绵长的科技历史画卷,这幅画卷从过去延伸到未来,并且,没有止境。