竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?

一蓑烟雨任平生。

——苏轼

01

《欧阳修传:世俗的圣贤》

作者:章敬平

四岁的时候,爸爸死了,妈妈誓不改嫁,用芦苇棒在沙地上写字,教他念书,二十四岁,他考了全国第十四名。

很快,他当上公务员,在洛阳呼朋唤友,好不潇洒。及后,他在官场上沉沉浮浮四十载,当过相当于副宰相级别的领导干部。

当官之余,他写诗、写词、写历史、写论文。有人说他是"政治家"。这个词,并不能概括他一生的成就,他还是一个文学家、历史学家、考古学家。

他是一个有原则的人,却也身负争议。他的老师,全国最高行政长官,说他人品不好。中国最具才华的散文家,却对他感恩戴德,听到他的死讯,泪流满面,想从浙江爬到安徽奔丧,吊唁他。

他是本性悲观的乐观主义者。三任妻子,死了两位;八个儿子,夭折了四个;三个女儿,全部夭折。自己一生也多灾多病。每次背着人偷偷哭,哭完之后,又对人笑。

他一生的绝大多数时光,都被贫穷折磨得够呛,可他依然热爱生活,琴棋书画,无一不精。

这个人,是欧阳修,一个早就化作尘土,随风而去的千年古人。

「推荐理由」

从幼年丧父的寒门孤儿,到曾国藩精选的"千古三十二圣哲",欧阳修的一生是一个草根逆袭的励志故事,一个打败时光的千年传奇。曾国藩认为,读懂读透欧阳修,受用终生。

02

《王安石传》

作者:梁启超

国史氏说:了解一个人,评论一个时代实在是太难了。以我所见,宋代王安石先生,他的胸襟像千顷大湖一样宽广,他的气节像万仞之山一样巍峨。他的学术集合了各家精华,他的文章扭转了八代的衰颓,他所建立的功业,顺应了时代的要求,革除了积弊。他的一些变法措施和高远设想,到今天仍有强大的生命力,没有被废除;而那些被废除的,又大都合乎政治原理,至今在世界各国行之有效。

唉,皋陶、夔、伊尹、周公这些上古三代的先贤,离我们实在是太远了,他们的事迹我们不得其详;如果要在三代以下寻求完人,那唯有王安石当之无愧。悠悠千年以后,才诞生这样一位伟人,这是国史的荣光,人们应该买丝线为他绣像,铸金身以祭祀他才对。自王安石作古以后,又是一千年过去了,这一千年中,人们是怎么看待王安石的呢?我每读《宋史》,都不能不把书放到一边而大哭。

以非凡的才能,而蒙受天下人的诟骂,换了朝代也不能洗冤的,在西方有克伦威尔,在我国则有王安石。西方那些见识平庸的史家,认为克伦威尔是乱臣贼子,是巨奸大恶,凶残迷信,专制伪善,人们众口铄金,历经百年,但是今天已经为他昭雪。英国国会大厦有先哲画像数百尊,那居于首位的,就是克伦威尔。

而我国百姓对荆公评价如何呢?人云亦云,如蜀犬吠日,肆意诋毁他,竟和宋代元祐绍兴年间没什么两样。即使有正面评价,也是赞赏他的诗词文章;再好一点的,也不过肯定他勇于承担责任;而对于他事业的恢宏,目光的远大,毫无认识。而他高尚的人格,就好像深埋在地下的美玉,没有机会显露光芒。我每读《宋史》,都不得不把书放到一边而大哭。

「推荐理由」

王安石一生脚踏实地,从基层做起,当过知县、通判、太守,一直干到宰执。他有勇气,有担当,敢于打破陈规陋习,甚至说:“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤。”

王安石身后,遭遇历史的长期无视。其是非功过,千载之后犹难论定。不过,从制度创新的层面来看,“王安石变法”堪称帝制中国自发走出传统经济模式的最后一次建设性探索。

03

《薛涛传:大唐才女》

作者:君子心

那些爱与恨,都是卸下盔甲之后的万般舞姿,薛涛费尽心血爬到了这个位置,再回头,已是不敢。虽然知道自己已经拥有了爱的自由,虽然知道,有些爱,是真诚的、不带玩弄的甚至包含尊重的,但依然不敢接受一一幕僚、校书郎的错位,是连韦皋也搞不清的乱麻,从未有人走过的路,她已选择。漫漫人生旅途里,无论对错,只能向前去,向前去……

春风摇电,蔷薇花开,有人远去,好多的话,好些的情思,薛涛只是不语。男人纵马而去,惹起的轻尘,搅起淡淡青烟,吹起她那万缕青丝,她却一直低着头,直待那芳菲的香气,渐渐从手上淡去,才默默回府。人前相问,笑如平常:“看花去了。”校书郎笑如平常:“看花去了。”

「推荐理由」

《薛涛传:大唐传奇才女的史诗》作者从女性视角出发,以摇曳生花又犀利警醒的文字,勾勒出薛涛一生的轨迹——她独立有主见,不做作,不过度沉溺于自我,为了自己的生存、爱情努力奋斗,并对人生进行着积极的思考。

古往今来,扫眉才子或许不少,唯她留下一纸薛涛笺,依旧引得后人争相窥探女校书的传奇人生。

04

《一本正经唐史》

作者:皮唐先生

李渊和杨广是亲表兄弟,算起来李渊年长三岁,杨广还要喊他一声表哥。两人自幼结识,关系自然熟悉,是那种光屁股玩到大的发小。长大之后他俩的关系倒不能说不好,但是出于大家都知道的原因,打开始懂事的时候起,两人的地位就没有平等过。

杨广是皇子,尽管一开始的时候还不是太子,但也是仅次于太子的二皇子,身份不是一般的高。而且杨广这人聪明狡黠,长得可爱,打小就会撒娇讨巧,深受皇帝和皇后的疼爱,完全可以称得上集万千宠爱于一身,身边人无不众星拱月般围着他转。

相比之下,李渊的待遇就差得远了。虽然他出身高贵的国公,能攀上皇帝的亲戚,但皇帝像他这样的亲戚还有很多,到了帝王的宫廷里,即使人家对自己再好,也只能算寄人篱下。虽然他自幼文武全才,但比起受过顶级教育、智商也不在他之下的二皇子,那也没什么值得炫耀的。

在偌大的王朝宫廷里,他变得不再引人注目。每当杨广放肆欢笑的时候,他只能在一旁落寞地看着,想念家中的母亲、兄弟和早已去世的父亲。

别人不重视他也就罢了,让李渊心碎的是,杨广这个矮自己一头的表弟也从来没把他放在眼里,反而经常欺负他、嘲弄他。不管是好吃的、好玩的,杨广从来都是本着“你的就是我的,我的还是我的”的原则统统自己独占,不懂得给表哥留下一点余地。有的时候还会不留情面地讽刺他、捉弄他。

这个习惯甚至在两人长大成人之后,还依旧根深蒂固地保留着。一次,早已成为皇帝的杨广大宴群臣,李渊也在席中。几杯酒下肚,杨广那迷醉的眼神突然定格到了他的脸上,直到把他看得心里发毛,才发出了一声清脆到近乎失态的大笑。

笑了许久,杨广抬起手指向李渊,上气不接下气地向大家说出了自己大笑的理由:“他,他的脸长得像阿婆面。”(即老太婆的脸)

「推荐理由」

本书以小说的叙述手法来描写历史,以唐朝开国皇帝李渊为主线,从李渊出生起到玄武门之变前夕。描写了李渊的成长、蛰伏、起兵、称帝、统一,其间各路群雄争霸,最终李氏父子一统天下的波澜壮阔的历史。

05

《宋朝那些人儿》

作者:司马寻欢

苏东坡一次对他弟弟说:“我上可以陪玉皇大帝,下可以陪卑田院乞儿。在我眼中天下没有一个不是好人。”现在他就和默默无名的读书人、匹夫匹妇相往还。和这些老实人在一起,他无须乎言语谨慎,他可以完全自由,可以名士本色示人。他从没有一天没有客人,若是没人去看他,他会出去看邻居。像以前在黄州一样,他与身份高身份低的各色人,读书人、农夫等相交往。闲谈时,他常是席地而坐。他只是以闲谈为乐。但是他也愿听别人说话。

如今他又恢复到“依然故我”了。在广州之时,他买了些上好的檀香,现在喜欢闭门静坐,细闻此香味,思想往日过错。有时窗外凉风徐来,他下午酣睡,等屋顶一个乌鸦把他唤醒,忽然觉得自己已然无官一身轻。看见宽阔的河面反光,映入书斋,他心想,这与明月在天一样好。他不懂为什么有人以为天空有云、有月光会更美。他以为天空无云,正如一尘不染的良心。

苏东坡和狱卒商量,给弟弟写了两首诀别诗,措辞极为悲惨,说他一家十口全赖弟弟照顾,自己孤魂野鬼独卧黄山听雨泣风。他表示愿世世为手足。子由接到,感动万分,竟伏案而泣。苏东坡必须出发了,子由送他到海边。离别的前夕,兄弟二人及家人在船上过了一夜。苏东坡的痔疮又发,甚为痛苦,子由劝他戒酒。二人用一部分时间一同作诗。

「推荐理由」

宋朝最让我们神往的是那一个个有趣的人,一件件有趣的事。其实历史不需要架空,也不需要穿越。即使不加佐料,它本身就已足够精彩。在轻松诙谐中笑谈千年往事,在快意恩仇中还原大宋历史。三百载爱恨情仇,一千年世道轮回。江山美人无限精彩,尽在大宋王朝。

06

《东京梦华录》

作者:孟元老

凡点索茶食,大要及时。如欲速饱,先重后轻。兼之食次名件甚多,姑以述于后:曰百味羹、锦丝头羹、十色头羹、间细头羹、海鲜头食、酥没辣、象眼头食、莲子头羹、百味韵羹、杂彩羹、叶头羹、五软羹、四软羹、三软羹、集脆羹、三脆羹、双脆羹、群鲜羹、落索儿、腰子、盐酒腰子、脂蒸腰子、酿腰子、荔枝腰子、腰子假炒肺、鸡丝签、鸡元鱼、鸡脆丝、笋鸡鹅、柰香新法鸡、酒蒸鸡、炒鸡蕈、五味鸡、鹅粉签、鸡夺真、五味杏酪鹅、绣吹鹅、间笋蒸鹅、鹅排吹羊大骨、蒸软羊、鼎煮羊……

凡娶娘妇,先起草帖子,两家允许,然后起细帖子,序代名讳,议亲人有服亲田产官职之类。次檐2许口酒,以终盛瓶,装以大花八朵、罗绢生色或银胜八枚,又以花红缴檐上,之“缴檐红”,与女家,女家以淡水二瓶、活鱼三五个、警双,悉送在元酒瓶内,谓之“回鱼箸”。或下小定、大定,或相媳妇与不相。若相媳妇,即男家亲人或婆往女家看中,即以子插冠中,谓之“插钗子”;或不人意,即留一两端彩段,与之压惊,则此亲不谐矣。其媒人有数等。上等戴盖头,着紫子,说官亲宫院恩泽。中等戴冠子,黄包,背子,或只系裙,手把青凉伞儿。皆两人同行。下定了,即旦望媒人传语。遇节序,即以节物头面羊酒之类追女家,随家丰俭。女家多回巧作之类。次下财礼,次报成结日子,次过大礼……

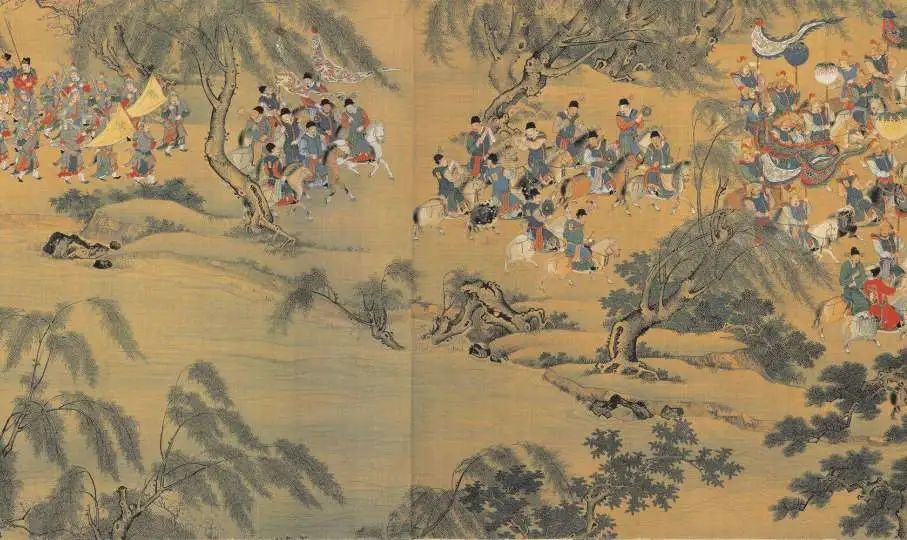

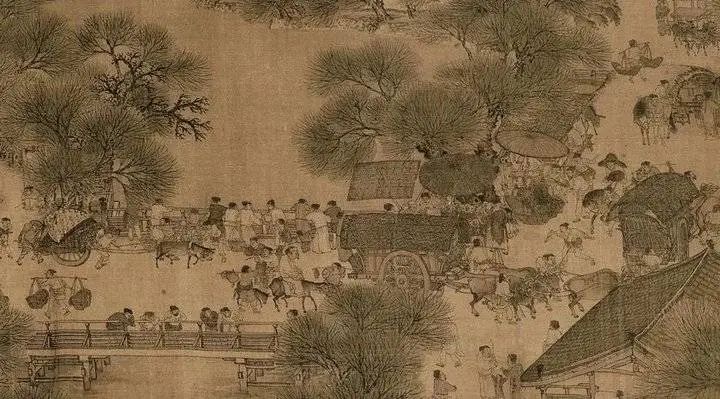

清明节,寻常京师以冬至后一百五日为大寒食。前一日,谓之“炊熟”,用面造枣個飞燕,柳条串之,插于门楣,谓之“子推燕”。子女及笄者,多以是日上头。寒食第三节,即清明日矣。凡新坟皆用此日拜扫,都城人出郊。禁中前半月,发官人车马朝陵。宗室南班近亲,亦分遣诣诸陵坟享祀。从人皆紫衫,白绢三角子青行缠,皆系官给。节日,亦禁中出车马,诣奉先寺、道者院,祀诸宫人坟。莫非金装绀,锦额珠帘,绣扇双遮,纱笼前导。士庶闻塞,诸门纸马铺皆于当街用纸衮送成楼阁之状……

「推荐理由」

《东京梦华录》成书于1147年1187年初次出版流传于世,是北宋遗老孟元老追述宋徽宗崇宁到宣和年间,北宋都城东京 (又称汴京、汴梁,今河南开封) 的笔记体著作。

全书共十卷,翔实地描绘了东京上至贵族、下及百姓的生活全景和都市风貌,涵盖城市布局、河道街巷、店铺摊肆、饮食起居、吃喝玩乐、岁时物货、典章制度、风俗礼仪等,事无巨细,无所不包。